По итогам 2022 года Красноярск вошел в число 15 городов России с самым грязным воздухом. Причем только в городе на Енисее приземная атмосфера загрязнена мелкими пылевыми частицами. Это группа загрязнителей с выраженным негативным воздействием на респираторную и сердечно-сосудистую системы человека. Порогового уровня, за которым такие частицы не представляют опасности для здоровья, нет, а в Красноярске их концентрация превышает норму в десятки раз.

Проблема усугубляется внешними факторами. Город расположен в ущелье, образованном северными отрогами Восточного Саяна: из-за окружающих гор безветренная погода может держаться в Красноярске неделями. А Енисей, не замерзающий даже в тридцатиградусные морозы, после того как на нем в советское время построили ГЭС, постоянно «парит». Эти пары, смешиваясь с автомобильными и промышленными выхлопами (в городе работает полтора десятка крупных заводов и три угольных ТЭЦ), накрывают Красноярск плотным смогом. Нависающий над городом смог жители и власти региона называют «черным небом». Режим «черного неба» может сохраняться в городе до 70 дней в году.

Смог — одна из главных экологических проблем Красноярска, решения которой местные жители требуют от местных и федеральных властей десятилетиями. «Кедр» рассказывает о самых ярких инициативах красноярцев в борьбе с «черным небом» и о том, к каким результатам приводят их усилия.

«Спасите нас от экологической катастрофы»

Громко говорить о проблеме с красноярским воздухом начали восемь лет назад, в 2016 году. Тогда на каждые шесть «нормальных» дней приходился один с неблагоприятными метеоусловиями (НМУ) — когда из-за полного штиля выбросы промышленных предприятий концентрируются в воздухе, образуя густой смог. В 2016 году режим НМУ в совокупности действовал 55 дней.

В начале 2017 года в Красноярск прибыл президент РФ Владимир Путин и провел совещание по экологическим проблемам. По его итогам он поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву принять «комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки в Красноярске». В марте того же года красноярцы впервые вышли на митинг «За чистое небо». Организатором акции — как и всех последующих — стал красноярский активист Андрей Сковородников-Эрлих. В центре города, на «Красной площади» ему удалось собрать около двух тысяч человек. Основные требования, сформулированные инициаторами: более тщательный контроль за загрязнением воздуха, ужесточение наказаний за превышение нормативов выбросов, перевод производства тепла в черте города на природный газ и установка на предприятиях современного очистного оборудования.

Ответа на акцию со стороны властей не последовало. В тот же день состоялся другой митинг — в честь третьей годовщины «крымской весны», информационная повестка размылась. Поэтому в декабре того же года активисты решили выйти снова. Под декабрьскую акцию центр города активистам уже не дали — проведение мероприятия власти согласовали в сквере «Серебряный» на северо-западной окраине города. Собралось около 700 человек.

С тех пор митинги в городе проходили регулярно. В апреле 2018-го акция собрала примерно 3000 человек, в июле 2019 года — около 400 участников. Затем началась эпидемия коронавируса, и мэрия перестала согласовывать уличные мероприятия. Инициаторам до сих пор отказывают, ссылаясь на ковидные ограничения.

Протестная активность перешла в виртуальное пространство. В 2020 году все тот же Сковородников-Эрлих от имени жителей города и общественного движения «За чистое небо» создал петицию «Спасите миллионный город Красноярск от экологической катастрофы». Петиция адресована президенту России. План экологического спасения города, который Владимир Путин поручил разработать в 2017 году, и правда был создан. Согласно нему, городские предприятия должны были перейти на газомоторное топливо,

а в Красноярске должна была начаться газификация: парадоксально, но миллионный город в богатой газом Сибири практически полностью отапливается углем и дровами.

Большинство изменений пока остается на бумаге. «Тяжелая экологическая ситуация в нашем городе <…> если и улучшается, то такими темпами, что их очень плохо видно в регулярно окутанном ядовитым дымом городе», — говорится в петиции. Авторы потребовали от Путина, как «гаранта Конституции», взять решение проблемы под «личный контроль». На сегодня обращение подписали более 50 000 человек. О реакции президента на нее ничего неизвестно. Объем выбросов с 2017 года удалось снизить лишь на 10,8%.

«Чтобы не умереть»

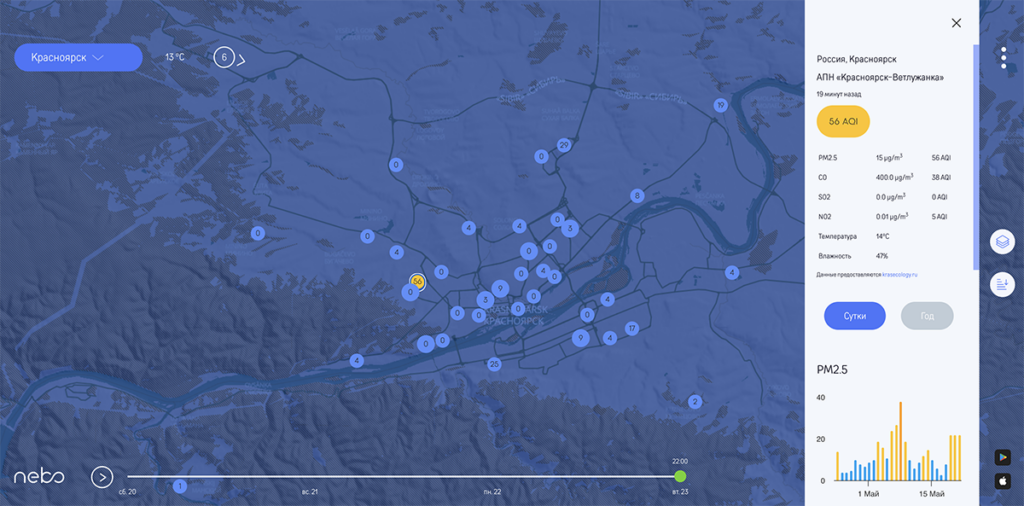

Проект независимой системы мониторинга качества воздуха «Красноярск.Небо», получивший известность и за пределами Красноярска, появился также в 2017-м. Его создал красноярский айтишник Игорь Шпехт, который начал разбираться в проблеме, по его признанию, «чтобы не умереть». Подключились единомышленники из числа друзей. Активисты обнаружили, что открытых цифровых данных по качеству воздуха в Красноярске нет. В миллионном городе установлены всего три станции мониторинга, которые могут измерять качество воздуха в пределах 1–3 километров, а временной интервал измерений может занимать от нескольких часов до суток.

Чтобы обнаружить загрязнение воздуха, объясняет Шпехт, достаточно определить один маркерный загрязнитель, содержащийся почти во всех городских выбросах, — PM2.5 (о его опасности «Кедр» рассказывал отдельно). Вместе с друзьями Игорь нашел в интернете шведско-китайский бытовой датчик AirVisual за $200, способный улавливать такой тип загрязнения. Купил и усовершенствовал его — изначально прибор был создан для помещения, а для уличного применения потребовалось создать защитный бокс. Затем разработал сайт с онлайн-картой — nebo.live. Датчик, установленный за окном квартиры активиста, подключался к домашнему Wi-Fi и автоматически передавал сведения о состоянии воздуха на сайт.

Проект особо не продвигали — завели группу во Вконтакте и страницу в Instagram*. Но о нем узнали журналисты, затея ушла «в народ». Люди стали сами покупать датчики и устанавливать на своих домах — так их количество увеличилось до восьми. Информация со всех приборов аккумулировалась на сайте, посмотреть ее мог любой желающий.

Затем Игорь с единомышленниками запустили собственное «производство» датчиков — покупали бытовые приборы и делали их пригодными для применения на улице. На сегодня ими продано более 80 датчиков не только в Красноярске, но и в Екатеринбурге, Казани и Москве. Информация со всех поступает на сайт. Правда, сейчас выпуск приборов пришлось приостановить — из-за санкций появились сложности с комплектующими и логистикой.

Игорь Шпехт говорит, что главная задача сегодня — усовершенствовать систему так, чтобы она автоматически обрабатывала данные из разных источников, формировала прогнозы и предупреждала людей о загрязнении воздуха. Пока такие вещи приходится делать вручную. Например, в феврале 2023 года года команда публиковала скриншоты карты с надписью: «Завтра возможно загрязнение воздуха». «Это наша разработка, — объясняет Игорь. — На основе больших данных мы научили систему прогнозировать загрязнение воздуха на несколько дней вперед».

Завернуться в целлофан

24 февраля 2023 года в центре Красноярска появилась девушка в купальнике. Брюнетка была с ног до головы перепачкана сажей, которую принес коллега, живущий в частном доме. Медленно пройдя вдоль проезжей части, она завернулась в огромный целлофан, развевающийся на морозном ветру. Горожане, не понимая, что происходит, старались обходить ее стороной, кто-то доставал телефоны и снимал.

Позже организаторы перформанса объяснили, что они пытались привлечь внимание властей и жителей к экологическим проблемам города. На тот момент в Красноярске уже почти месяц непрерывно действовал режим «черного неба».

«В один февральский день я зашла к себе на кухню и поняла, что ничего не вижу в окно. Все заволокло серой дымкой. В дни НМУ моя семья постоянно страдает от саднящего кашля, головных болей, першения в горле. Я решила, что должна что-то сделать и придумала такую акцию», — рассказывает красноярский фотограф Надежда Уточкина.

По ее задумке, девушка-модель — собирательный образ всех красноярцев. Она гуляет по улице, ее тело покрывается сажей, которая летает в воздухе, и она пытается спрятаться от едкого смога, укутавшись в целлофан.

Модель — коллега Надежды, парикмахер и «очень творческая личность». Поэтому ей не составило труда пройтись по городу в таком наряде. Точнее, почти без него — купальник был частью перформанса, вряд ли бы кто-то обратил внимание на одетую модель. К слову, в тот день в Красноярске было −20 °C.

Никаких дополнительных «декораций» не потребовалось — погода все сделала сама. Стоял густой смог, оставалось только запечатлеть его на камеру. Весь перформанс занял несколько минут. Главное было снять «прогулку» на видео. Надежда настаивает — это не акция протеста. Но в какой-то момент девушка решила, что такой ролик должен быть у нее на страничке во «Вконтакте». Это ее вклад в борьбу за чистый воздух.

То, что ролик «завирусится», она не ожидала. Но он разлетелся — сначала на YouTube видео посмотрели больше 3000 человек, потом его разместили у себя новостные сайты региона и не только. «Нас поддержали люди по всей России», — рассказывает Надежда. Признается, что были и негативные отклики, но она по этому поводу не переживает — «каждый видит, что хочет».

«Я очень люблю Красноярск. Но мы дышим гадостью много лет, с этим никто ничего не делает. Если наш ролик внесет какой-то вклад в решение этой проблемы, буду только рада», — говорит девушка.

«Мы внутри» — аудиосвидетельства

Проект аудиосвидетельств «Мы внутри» запустил в начале февраля 2023 года все тот же Игорь Шпехт. Идея родилась спонтанно. Знакомый переслал аудиосообщение от друга — эмоциональный монолог на тему экологических проблем Красноярска. Мужчина говорил, что давно не употребляет алкоголь, но чувствует себя периодически будто с похмелья. Ребенок постоянно кашляет, а жена жалуется на головные боли. «Творится ад», — говорил он о происходящем в городе.

«Преувеличивает», — подумал тогда Шпехт (он замечал подобные симптомы и у себя, но считал, что «сбоит» организм). Попросил коллег в общем чате прислать аудиосообщения о том, как они себя чувствуют. Без лишних эмоций, только факты. Игорю упало сразу десять сообщений, в которых были описаны те же симптомы: головные боли и постоянный кашель на фоне, в общем-то, нормального здоровья. Люди, которые между собой не знакомы, говорили об одном и том же. Он решил, что это нужно опубликовать.

«Мы привыкли, что многие возмущаются в комментариях под постами или публикациями СМИ. К этому уже никто серьезно не относится. А здесь было понятно, что это голоса реальных людей, не актеров, не ботов. Самое важное, что могут сделать люди сегодня, — говорить», — объясняет Шпехт.

За ночь на платформе Tilda он собрал сайт, его знакомый создал бота в Telegram. Потом раскидали клич по соцсетям и в мессенджерах с просьбой присылать аудиосообщения о самочувствии во время режима НМУ. Сначала откликнулись знакомые. Потом информация разошлась по СМИ, сообщения стали приходить от посторонних людей.

Цели проекта «Мы внутри» — сделать так, чтобы как можно больше людей услышали голоса жителей Красноярска, и собрать «доказательную базу» того, что симптомы у людей схожи. За первый месяц проекта в бот упало больше ста сообщений, половину опубликовали. На момент выхода текста опубликовано больше 120 аудиозаписей. Люди продолжают писать, авторы проекта все отслушивают и отбирают фрагменты — не берут слишком длинные и с низким качеством звука.

«Прослушивать сообщения довольно тяжело, — признается Игорь. — Почти везде красной нитью проходят сильные головные боли, с которыми люди не могут справиться. Часто речь идет о детях: “Ребенок астматик, он задыхается, ему ничего не помогает”. Люди говорят, что решаются на переезд, чтобы спасти здоровье детей.

В какой-то момент я подумал, что нужно запереть чиновников вместе с губернатором в одной комнате и заставить слушать эти сообщения. Может быть, тогда у них что-то в голове отложится».

Шпехт тоже подумывает о том, чтобы уехать. Говорит, даже если прямо сейчас начать что-то менять, радикальных улучшений в ближайшее десятилетие не добиться — проблема слишком запущена. Особенно его тревожит здоровье младшего сына — ему семь лет, он часто плохо себя чувствует, капризничает. «Наше здоровье уже подорвано, его не вернуть. Но хотелось бы дать шанс детям», — говорит программист.

Дети в противогазах

Еще одна недавняя инициатива — детское шествие в противогазах. 28 февраля 2023 года жительница Красноярска, мама двоих детей и модель Галина Магергут подала заявку на его проведение в мэрию города. В документе так и было написано: «Первое детское экологическое шествие в противогазах», предполагаемая численность участников — до 300 человек.

До пандемии в Красноярске регулярно проходил детский карнавал — дети наряжались в сказочных героев и шли по центральной улице Мира. В «таком же ракурсе», поясняет Магергут, она планировала провести и экологическое шествие. Даже была готова всех его участников обеспечить противогазами. Рассказала о задумке в соцсетях, люди откликнулись — писали в комментариях, что готовы финансово поддержать идею, прийти со своими детьми, развесить по городу баннеры «Этим воздухом дышать опасно!».

Шествие детей в противогазах мэрия не согласовала, сославшись на коронавирусные ограничения.

Галина говорит, что в период объявления НМУ ее дети вынуждены оставаться дома по три-четыре дня подряд. Любой выход на улицу сказывается на здоровье — у них без каких-либо симптомов поднимается температура. Магергут утверждает, что много общается с другими красноярскими родителями и беспокойство за здоровье детей из-за загрязнения воздуха — общее для всех.

«В марте у нас проходит Красноярский экономический форум. Считаю, что пора вместо него проводить Красноярский экологический форум. Возможно, тогда представители власти и крупные предприниматели увидят масштаб проблемы и согласятся, что здоровые люди важны так же, как и сильная экономика»,

— говорит Магергут.

Свои предложения — и по поводу форума, и по поводу шествия в противогазах — женщина направила и в приемную президента. Но ответа оттуда не пришло.

«У нас красивый город, я очень его люблю. Не помню, чтобы в моем детстве были такие проблемы с воздухом. Откуда они сейчас? Ведь предприятий больше не стало, — недоумевает Магергут. — Более того, когда в 2019 году в Красноярске проходила универсиада, в городе снижались выбросы, было чистое небо! Значит, это возможно. Почему же власти не хотят сделать так, чтобы людям легче дышалось? Ведь это нас убивает».

А власти что?

В ответ на запрос «Кедра» министерство экологии Красноярского края перечислило меры, которые предпринимает для снижения уровня загрязненности воздуха:

- Экологическая модернизация производств. В программе участвуют «РУСАЛ Красноярск», «Красноярский цемент», ТЭЦ-1, Красноярский завод синтетического каучука, Красноярский металлургический завод, завод «Красцветмет», литейно-прессовый завод «Сегал», Красноярский электровагоноремонтный завод, предприятие «Сибагропромстрой».

- Снижение выбросов от транспорта. Для этого приобретены 65 троллейбусов и 25 трамваев. В 2023 году запланировано приобретение еще 11 электробусов и трех зарядных станций для них.

- Продвижение бездымного топлива, производимого Сибирской угольной энергетической компанией (СУЭК). Как утверждают в правительстве, брикеты, изготовленные из продуктов переработки угля, обладают повышенной теплоотдачей, экономичностью и «исключительной экологичностью». Стоит отметить, что сама СУЭК — крупный загрязнитель окружающей среды.

- Ограничения на использование твердого топлива. С 15 сентября по 15 мая юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, присоединенным к системе централизованного теплоснабжения, запрещено использовать твердые виды топлива (дрова и уголь) на территории Красноярска.

- Перевод частных домовладений с угля на экологически чистое топливо. В качестве альтернативных вариантов запланированы «локальная газификация» и установка электрокотлов.

Последний пункт Игорь Шпехт считает если не ключевым, то крайне важным. Но его реализация вызывает у активиста вопросы. Он утверждает, что изначально разговор шел о переводе частных домовладений (а их около 15 000) на электроотопление. Для реализации задумки нужно было не так много — ввести для частного сектора льготу на оплату электричества в зимний период. «Встречался, обсуждал, участвовал в рабочих группах. Насколько мне известно, государство было готово субсидировать эти расходы», — комментирует активист. В конце 2022 года была утверждена программа перевода частного сектора на экологичное отопление, но акцент в ней смещен с электричества на газ.

На сегодня, как сообщили «Кедру» в Минэкологии, 23 частных домовладения Красноярска переведены с угольного отопления на сжиженный углеводородный газ. На очереди еще 94, газгольдеры для них уже закуплены. Всего в 2023 году планируют «газифицировать» 1300 домовладений — в кавычках, потому что речь идет об установке газового оборудования, предполагающего использование баллонов с газом. «Это бред, конечно, — говорит Шпехт. — Для электроотопления ничего дополнительного не нужно. Как правило, котлы у людей и на электричество, и на уголь рассчитаны. А вот для перехода на газ нужно устанавливать новое оборудование». Правительство обещает взять расходы на себя, но в стопроцентном объеме сделать это все равно не получится. «Мало кто захочет [переходить на газ], в том числе по соображениям безопасности, — считает Шпехт. — Устанавливать [самый высокий в России] флагшток, строить самую длинную лестницу за Уралом — это пожалуйста. Я не против всего креативного, но есть же первоочередные задачи.

Давайте сначала сделаем так, чтобы с этой лестницы было видно город, а не серую шапку дыма».

«Не будет нас — появятся другие»

Перформанс в целлофане хоть и вызвал реакцию со стороны общественности, но остался без внимания властей. Других акций Надежда Уточкина пока не планирует.

После отказа мэрии согласовать детское шествие Галина Магергут направила обращение в прокуратуру, в этом ей помогла юристка Наталья Соломенцева — тоже «идейный» человек. Это было еще в марте, но на момент выхода публикации ответа из прокуратуры женщина не получила. Хотя по закону на рассмотрение подобных обращений дается 30 дней.

У Шпехта ситуация сложнее. После запуска nebo.live началась травля: в комментариях к новостям и постам о проекте неизвестные писали, что Игорь вместе с командой «просто осваивают бюджет» (какой именно, не объяснялось), спрашивали, для чего это сделано и на какие средства. Затем на провластных телеканалах начали выходили репортажи, где утверждалось, что датчики, которые использует Шпехт, не работают при температуре ниже десяти градусов, а рейтинги загрязнений, в которые попадает Красноярск, — инструмент пропаганды. «Нам намекали и прямым текстом говорили: было бы лучше, чтобы проект не функционировал», — рассказывает активист. Он не называет имен, но говорит, что на него выходили «представители политических партий и правоохранительных органов».

Игорь считает, что вместо всего этого надзорные органы могли бы использовать в своей работе информацию, получаемую с его датчиков, и объединять эти данные со своими. Но красноярское правительство считает иначе. В ответ на запрос «Кедра» в правительстве пояснили, что сведения, размещаемые на сайте nebo.live, фиксируются датчиками, «не включенными в реестр приборов измерения Российской Федерации», и поэтому «не могут расцениваться как объективные».

За эти датчики Шпехта вызывали «на разговор» в прокуратуру. Игорь объяснил, откуда он их взял и как они работают, за что на него завели административное дело. Главная претензия — распространение данных без лицензии. «В законе “О лицензировании” речь идет об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах. Мы же никаких предприятий и ИП не регистрировали. Пришлось нанять юристов, нас защищали три юридические компании», — рассказывает он. Суд Шпехт выиграл.

Через месяц после этого Игорю позвонили из прокуратуры и вновь позвали «на разговор». Имея опыт, он попросил прислать официальное приглашение. Не прислали. Позже знакомые рассказали Шпехту, что прокуратура даже собрала закрытое совещание с другими надзорными органами.

На нем обсуждалось, как сделать так, чтобы данные о выбросах не публиковались в открытых источниках.

«Чиновники готовы бороться не с загрязнениями, а с источником распространения данных о них, то есть с нами, горожанами, — заключает Шпехт и добавляет с недоумением: — Но ведь это бессмысленно. Не будет нас — появятся другие».

* Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Редактор: Анастасия Сечина

Другие материалы «Экокарты»

Семья с Кубани подняла станицу воевать со свалкой. История Натальи Гаряевой, которая возглавляет протест

Учитель стыдит главу села, а люди шесть раз репетируют сход — как выглядит башкирская общинность

Этот текст — часть спецпроекта «Экологическая карта России». Читайте наши материалы об экопроблемах в регионах страны

Читать