Экоконсультант Ксения Фомиченко по просьбе «Кедра» рассуждает о зеленых стратегиях российского бизнеса на фоне разрыва отношений с Западом.

Страна нефтяников-экозащитников

Буквально два года назад английские буквы ESG плотно вошли в жизнь российского бизнес-сообщества. Внедрять принципы устойчивого развития в коммерческой сфере стало модно и ответственно. Об этом говорили на форумах, разрабатывали стандарты, готовили отчеты. Однако события, происходящие в Украине, кризис и уход с российского рынка европейских компаний подтвердили: ESG-инициативы крупных отечественных корпораций больше похожи на гринвошинг.

Что такое ESG?

В широком смысле ESG — это устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое строится на принципах: ответственного отношения к окружающей среде (англ., E — environment), высокой социальной ответственности (англ., S — social) и высокого качества корпоративного управления (англ., G — governance).

В современном виде ESG-принципы впервые сформулировал бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Он предложил управленцам крупных мировых компаний включить эти принципы в свои стратегии, в первую очередь — для борьбы с изменением климата.

К концу 2010-х годов ESG обзавелась сложной экосистемой. В ней можно

выделить четыре уровня:

- концептуальный, который образуют новые теории капитализма (неокоммунитаризм и теория стейкхолдерского капитализма);

- нормативный уровень — международные документы («Цели устойчивого развития ООН», Парижское соглашение о климате и т.д.), а также наднациональные и национальные документы (например, Директива по корпоративной отчетности в области устойчивого развития Евросоюза, требования Комиссии по ценным бумагам США);

- уровень оценки и мониторинга: стандарты (наиболее известны CDP, CDSB, GRI, SASB, IIRC и TCFD) и рейтинги (их уже более 600, в том числе в нашей стране);

- проектный уровень, включающий ESG-инициативы конкретных стран, компаний и регионов

Скептики, правда, и раньше воспринимали российский ESG-нарратив как попытку компаний заново продать уже знакомую концепцию социальной ответственности. И основания для сомнений были: в отечественной ESG-повестке изначально наблюдалось малое количество экологических инициатив, в качестве таковых пытались представить не внедрение современных эко-технологий, а, например, соблюдение нормативов по выбросам для крупных и опасных предприятий. То есть прогресс подменялся простым соблюдением нормы.

Отдельно экологи критиковали то, что в стране появилось много организаций, начавших выдавать экологические сертификаты, но не имевших для этого государственной аккредитации. В их числе специалисты называли «Росэкопродукт» и «Росэкостандрат».

В апреле об этом заговорили эксперты Высшей школы экономики. В докладе «ESG: три буквы, которые меняют мир», представленном в рамках XXIII Ясинской научной конференции, сотрудники университета проанализировали отчеты об устойчивом развитии 25 крупнейших российских компаний.

И выявили, что у большинства из них «экологичность» сформировалась за счет самого факта наличия раздела об охране окружающей среды и влияния на климат,

хотя данные направления и так входят в ежегодную отчетность предприятий для Росприроднадзора.

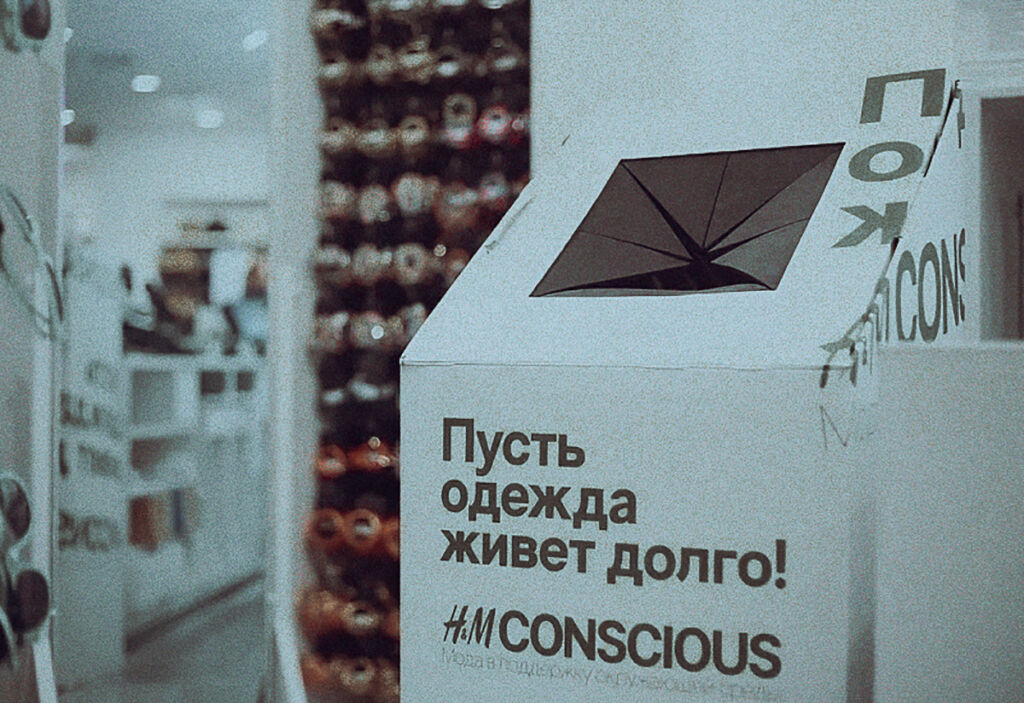

Российские компании, декларирующие приверженность принципам ESG, в своих отчетах об устойчивом развитии часто приводят сведения, которые могут вводить в заблуждение. Яркий пример — программа российского подразделения H&M. Компания заявляла о переработке и производстве тканей из собранных вещей для товаров в эколинейке H&M Conscious. В действительности вещи продавались на Avito или вовсе сжигались.

Как вышло, что российские ESG-стратегии оказались гринвошингом?

Компании и бизнес, которые соблюдают принципы ESG, в мировой практике могут рассчитывать на привлечение «зеленого финансирования». По данным Forbes, в IV квартале 2021 года во всем мире в фонды, ориентированные на устойчивое развитие, инвесторы вложили $142,5 млрд. В России на конец 2021 года, по данным аналитической платформы Infragreen, в обращении было 33 выпуска «зеленых» и «социальных» облигаций: рублевых (суммарно более чем на 300 млрд рублей) и валютных (более чем на $1,25 млрд). Среди крупнейших эмитентов — Сбербанк, РЖД и правительство Москвы.

В Европе, где концепция устойчивого развития существует более 10 лет, уже накоплена статистика, позволяющая экспертам критиковать систему: в первую очередь, за рейтинги, в которых лидерами становятся предприятия, далекие по сути деятельности от идеалов ESG. Исследование, проведенное Флорианом Бергом из школы Слоуна MIT, показывает, что различные рейтинги ESG согласуются между собой в шести случаях из десяти. Также можно выделить систематическую ошибку размера: чем больше компания, тем выше ее рейтинг, так как, условно говоря, финансирование в ESG-программы у нее выше, чем у небольшого предприятия. Но при этом и загрязнение может быть больше, что в рейтингах зачастую не учитывается.

В России — те же проблемы. В десятке наиболее экологически ответственных компаний страны, согласно оценке RAEX, оказались «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть» — и это на фоне многотысячных случаев нефтеразливов.

С критикой рейтингов ESG выступала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Поскольку в стране нет общепринятых стандартов ESG, инвесторам и заинтересованным сторонам сложно делать выводы о реальном положении дел.

Правильными экологическими практиками являются:

- внедрение экологичных технологий;

- контроль над изменением климата и выбросами парниковых газов;

- сохранение природных ресурсов (в т.ч. питьевой воды);

- борьба с отходами и загрязнением;

- единая стратегия с анализом всех элементов жизненного цикла продукта: экологичности и устойчивости его производства, чистоты используемых источников энергии, углеродного следа от упаковки и логистических перемещений.

По версии Corporate Knights, в мире лидерами ESG являются:

- Французская машиностроительная компания Schneider Electric. У нее более 200 заводов в мире, в том числе 6 — в России. Многие из них работают на энергии из возобновляемых источников. К 2025 году компания планирует стать углеродно-нейтральной. Она активно помогает своим бизнес-партнерам быть более экологичными. За последний год ее клиенты в России сэкономили на энергозатратах десятки миллионов евро и снизили выбросы парниковых газов на 300 000 тонн.

- Датская транснациональная энергетическая компания Ørsted A/S. Еще чуть более десяти лет назад компания носила имя Danish Oil and Natural Gas, специализировалась на ископаемом топливе и была ответственна за треть углеродного следа страны. Сегодня это — один из ведущих игроков в области возобновляемой энергетики с планами достичь углеродной нейтральности к 2025 году благодаря строительству ветровых установок и отказу от использования угля.

Вне промышленного сектора можно выделить конгломерат Kering (модные дома Gucci, Balenciaga, Saint Laurent), который продвигает программу отказа от использования токсичной пластмассы (на 99,8%) и использование «регенерированного» кашемира, который создают из отходов производства.

При всем этом многие российские компании воспринимают тему ESG как «нам сказали, что нужны отчеты»: бумажная работа кипит, а реальной трансформации процессов внутри нет.

С точки зрения многих практиков, финансовые издержки внедрения ESG-подходов очевидны, а выгода — как минимум, отсрочена во времени. Часто бизнес в таком случае пытается отделаться малым: внедрением «зеленых» активностей («каждый рубль с покупки идет на восстановление лесов»), ребрендингом и сменой визуальных составляющих. Неготовность «озеленять» производства российские компании «компенсируют» многочисленными социальными проектами: от строительства школ и спорткомплексов до ремонта за счет предприятий объектов городской инфраструктуры.

Распространенной проблемой ESG-отчетов также можно назвать «неамбициозные цели», которые фактически не требуют никаких действий для их достижения. Так, компания ритейл-сектора X5 в краткосрочной перспективе (до 2023 года) в области управления отходами установила цель увеличить количество перерабатываемых отходов, образующихся в ходе деятельности, до 95%. При этом в 2020 году (исходя из отчета компании) 93% перерабатываемых отходов уже отправлялись на переработку. Следовательно, за три года реальный показатель должен увеличиться всего на 2%. На фоне внедрения множества позитивных инициатив в области устойчивого развития X5 Group (сбора пластика и одежды для переработки, сотрудничества с экоактивистами) эта цель выглядит действительно «неамбициозно».

Почему Запад?

Европа раньше других занялась вопросами устойчивого развития, и многие практики и методологии идут оттуда. В европейских странах запрос на ESG исходит от самого общества, которое находится на той стадии развития, когда для человека важно, каким воздухом он дышит и что его окружает, какое качество жизни и какая среда формируется для будущих поколений. Эта тема, прежде всего, в повестке у потребителей, и с их стороны появляется запрос на «озеленение» бизнеса. В скандинавских странах фонды вообще перестают инвестировать в предприятия, которые не занимаются темой ESG.

У жителей России запрос к компаниям выражен очень слабо. Согласно исследованию Nielsen IQ, внимание к вопросам ESG у жителей той или иной страны увеличивается по мере роста уровня благосостояния. Поэтому неудивительно, что в лидерах потребительского ESG-движения — в основном страны Европы, особенно Скандинавия. А в конце списка находятся страны БРИКС: Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР. К сожалению, в условиях специальной военной операции, кризиса и роста инфляции, вопрос стоимости товара выходит на первый план. Людям опять не до экологии.

В апреле эксперт RAEX по устойчивому развитию Юлия Катасонова заявила, что после введения санкций интерес к ESG-повестке в России значительно упал, так как реализация «зеленых» инициатив требует серьезного финансирования, а привлекать деньги в условиях новой реальности — непросто.

Часть экспертов в области ESG уже высказали свои опасения по поводу дальнейшего движения России по курсу устойчивого развития. В рамках ПМЭФ-2022 Светлана Радионова подтвердила спад интереса к вопросам ESG, но в то же время отметила: «Остались те, кто действительно серьезно считает свои задачи, деньги, кто пришел надолго и для кого ESG — не аббревиатура из непонятных модных слов, к которым он хочет присоединиться, а новый смысл жизни». К сожалению, таких пока — меньшинство.